Alix Trimmer

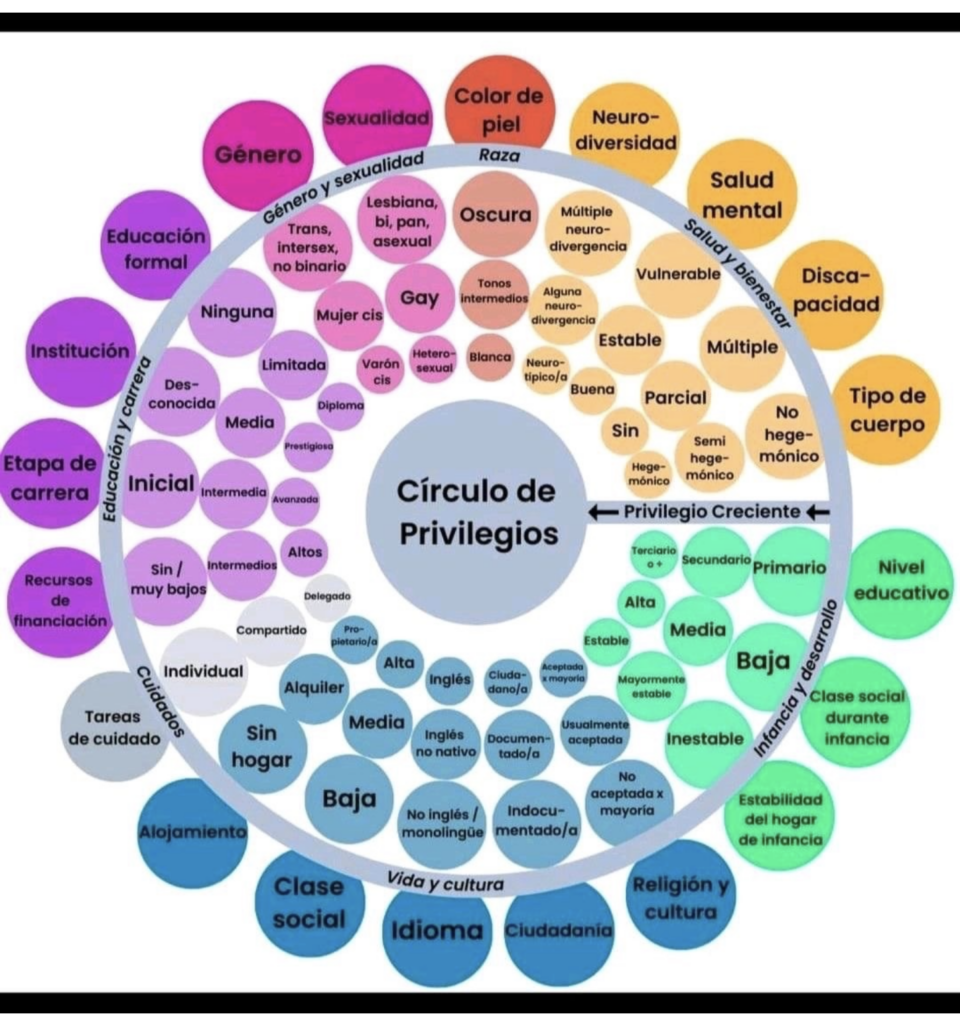

Hace algunas semanas circulaba en linkedin un ejercicio de análisis sobre el privilegio de las personas. El ejercicio consistía en revisar un círculo en el que, dependiendo de nuestra situación en cada una de las categorías mencionadas, sumamos o restamos puntos, para obtener un resultado final que habla sobre el grado de privilegio o vulnerabilidad en que nos encontramos.

En ese ejercicio podemos notar como existen características personales y sociales que colocan a las personas en distintos grados de riesgo o ventaja, a esto le conocemos como interseccionalidades.

Hablar de intersección realidad es reconocer que existen (esas y muchas otras) categorías socialmente establecidas que nos colocan a ciertas personas en un escalón de desigualdad y que por lo tanto no nos permiten desarrollarnos a plenitud en ningún aspecto, pero particularmente en el contexto profesional.

Una frase que suelo decir es que todas las personas en algún momento somos trabajadores o patrones y por lo tanto sería relevante que tuviéramos los conocimientos mínimos indispensables en materia laboral para desempeñar ese rol de manera correcta.

Más allá del carácter que tengamos en una relación de trabajo es fundamental recordar que antes que cualquier otra característica somos personas que tienen un contexto, una historia, un entorno social, cultural, familiar, que nos distingue del resto; ese entorno en el análisis de una relación de trabajo puede sumar o perjudicar a una persona dependiendo el rasgo que se analice.

La creación de espacios seguros no es un lujo, es una necesidad imperante en la que todas las personas tenemos un papel activo. Para crear espacios efectivamente seguros necesitamos reconocer la interseccionalidad que nos rodea, de lo contrario no podremos sumar en la superación de barreras que cada una de ellas llega tener.

El reconocimiento de las interseccionalidades no puede ni debe entenderse jamás como apropiación de ninguna causa, cada persona es dueña de sus propias circunstancias contextos e incluso de las razones por las que históricamente se ha visto discriminada y NADIE puede pretender, en aras de explicar y ni siquiera de ayudar, hacerse de la causa como si fuera su propio estandarte.

Hablando de interseccionalidades que reconocemos pero no son propias, la postura que debemos adoptar es la de la alianza activa, ser una persona aliada no significa poner un color, una bandera, un emoji y llamarse parte del movimiento; ser una persona aliada requiere de una participación real y frontal en la superación de barreras, es reconocer que la causa no se apropia pero que tenemos disposición de conocerla, estudiarla, colocarnos en una posición secundaria para dejar que aquellas personas que la viven dirijan nuestros esfuerzos para la creación de espacios seguros.

Ser una persona aliada es un compromiso, no sólo con la causa, sino con la idea personal de pertenencia a este mundo, es decir, el compromiso es principalmente contigo, es recordarte día a día lo mucho que quieres hacer, lo mucho que te falta por aprender y lo mucho que se necesita implementar para que el cambio verdaderamente se logre.

Como ejercicio de autoconocimiento y análisis, les invito a realizar el ejercicio de los círculos, no solo para saber dónde se encuentran (puede que tengan más privilegios de los que pensaban) sino para analizar dónde nos encontramos el resto de las personas y qué tan vulnerables podemos ser.

En mi caso, pensé que mi grado de privilegio social sería mayor, y leer que mi resultado fue 8, cuando el resultado más alto posible es 20, me hizo replantearme el análisis de mis propias interseccionalidades, además de impulsarme (más) a usar esos 8 grados de privilegio en favor de la sociedad.

Negar el privilegio es negar la realidad, por ello, es fundamental que esos privilegios se conviertan en las armas que habrán de usarse en favor propio y de quienes no cuentan con el mismo contexto, recuerda siempre que el privilegio no debe nublar tu empatía.