Fernando Elizondo García

Introducción

Vivimos en un mundo cada vez más diverso. Con ello, no me refiero a que haya aumentado la diversidad humana particularmente en los últimos años, pues dicha diversidad siempre ha estado presente. Me refiero a que vivimos en un mundo que se asume y se muestra cada vez más diverso. Experiencias de vida que antes eran consideradas tabúes, como las relaciones entre personas del mismo sexo, hoy se representan en los medios. Esto ha permitido que muchas personas que forman parte de grupos minoritarios o históricamente oprimidos tengan acceso a oportunidades y a derechos que antes les habían sido negados.

En muchos países del mundo, junio es conocido como el mes del orgullo LGBTQIA+; un momento para conmemorar los avances en materia de derechos humanos para las lesbianas, gays, bisexuales, trans, queer, intersex, asexuales, no binarias y demás personas de la diversidad sexual y de género, y al mismo tiempo reflexionar y exigir a los Estados aquellos derechos pendientes por conquistarse. Y mientras que en años anteriores podía pensarse que la lucha por los derechos de las poblaciones de la diversidad sexual avanzaba de manera acelerada y parecía consolidar logros importantes a nivel legal y social, lo cierto es que, desafortunadamente en la actualidad, en muchas partes del mundo se viven regresiones y reveses importantes a nuestros derechos. Por ejemplo, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “en los últimos tiempos existe un auge de medidas legales regresivas, tendientes a restringir y cercenar los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de las personas trans en las Américas y el Caribe, en particular el derecho a la salud de jóvenes trans” (CIDH, 2023).

La propia CIDH (s.f.) reconoce que “las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex han estado históricamente sometidas a discriminación por su orientación sexual, identidad y expresión de género y diversidad corporal, y continúan siendo sujetas a discriminación, violencia, persecución, y otros abusos.” Por ello, si la discriminación ha sido la base para el histórico sometimiento y negación de derechos de estas poblaciones, creo que resulta útil entonces reflexionar en torno a esta.

El presente texto tiene como objetivo precisamente contribuir a dicha reflexión desde un enfoque un tanto distinto, tratando de dar respuesta a la pregunta: ¿se puede dejar de discriminar? Para ello, en primer lugar, y con base en la recién publicada Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 2022, presentaré algunos datos sobre la prevalencia de la discriminación en México, en particular aquella que se dirige contra las personas de la diversidad sexogenérica. Después, revisaremos brevemente el estatus legal de la discriminación y la forma en que el derecho trata esta conducta. El tercer apartado aporta algunas reflexiones desde la psicología, en particular de la psicología social y de la psicología cognitiva, sobre las razones que nos llevan a discriminar. Finalmente, propongo un cambio en la forma en la que tratamos las conductas discriminatorias jurídica y socialmente.

Primero algunos datos…

Hace algunas semanas, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) dio a conocer los resultados de la ENADIS 2022. De acuerdo con el propio INEGI, este ejercicio tuvo como objetivo “reconocer la magnitud de la discriminación y sus diversas manifestaciones en la vida cotidiana, profundizando en el conocimiento sobre quién o quiénes discriminan, en qué ámbitos se presenta este problema y los factores socioculturales que están relacionados”.

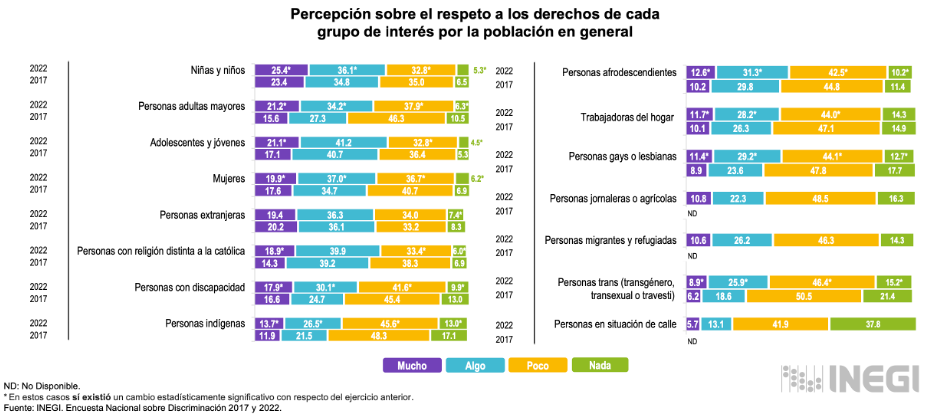

En general, “[l]a ENADIS 2022 estima que 23.7% de la población de 18 años y más declaró haber sido discriminada en los últimos 12 meses” (INEGI, 2023, p. 172). Además, la ENADIS preguntó qué tanto consideran las personas que se respetan los derechos de 15 grupos históricamente discriminados en el país (INEGI, 2022, p. 15). Al respecto, resulta interesante observar cómo en 9 de los 15 grupos, la mayoría de la gente encuestada considera que los derechos se respetan poco o nada.

Mientras que solo el 38.1 de las personas encuestadas considera que los derechos de las niñas, niños y adolescentes se respeta poco o nada, el 79.7 de las personas dijo opinar lo mismo respecto de las personas en situación de calle. En el caso de las personas de la diversidad sexual, el 56.8% de las personas encuestadas consideró que los derechos de las personas gays o lesbianas se respetan poco o nada, mientras que el 61.6% opinó lo mismo respecto de los derechos de las personas trans. La encuesta no pregunta respecto de otros grupos como las personas bisexuales o las no binarias.

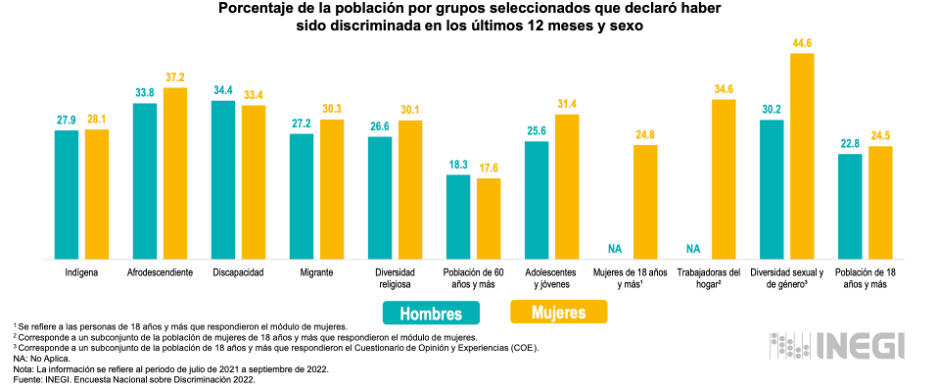

La ENADIS 2022 también preguntó directamente a las personas de la diversidad sexual y de género su percepción sobre el respeto a sus derechos, a lo que el 37.3% de la población de este grupo dijo haber sufrido al menos un caso de discriminación en los últimos 12 meses (INEGI, 2023, p. 163). En este punto, resulta interesante también ver cómo el porcentaje de respuestas cambia de manera importante al desagregarlo por sexo. Mientras que solo el 30.2% de los hombres de la diversidad sexual y de género reportó haber sido discriminado en los últimos 12 meses, este número se eleva a 44.6% para las mujeres (INEGI, 2023, p. 170).

Algunas de las preguntas de la Encuesta permiten también conocer la opinión de la población en relación con ciertos derechos civiles o familiares para parejas del mismo sexo. De acuerdo con la ENADIS 2022 (p. 18), el 65.3% de la población encuestada dijo estar de acuerdo con el hecho de que parejas del mismo sexo puedan contraer matrimonio civil. Este porcentaje aumentó respecto de la ENADIS 2017 en la que solamente el 58% de la población encuestada en esa ocasión manifestó estar de acuerdo. Sin embargo, en el caso de la adopción de niños/as por parejas del mismo sexo, solamente el 54.4% de las personas encuestadas dijeron estar de acuerdo. Además, al analizar los datos de manera desagregada por edades, se observan unas tendencias interesantes (p. 20). Mientras que el 80.8% de las personas entre 18 y 29 años encuestadas dijeron estar de acuerdo con el matrimonio civil de personas del mismo sexo, solamente el 43.6% de las personas mayores de 60 años dijeron estar de acuerdo. En el caso de la adopción por parejas del mismo sexo, el 73.6% de las personas entre 18 y 29 años dijeron estar de acuerdo, pero solo el 34.7% de las personas mayores de 60 años estuvieron de acuerdo.

Existen muchos otros datos bastante interesantes en la ENADIS, y no solo sobre las poblaciones de la diversidad sexual y de género, por lo que vale la pena acudir a la fuente original para seguirla analizando. Sin embargo, si tuviera que resumir en una oración los datos presentados, diría que, si bien éstos muestran una importante disminución en el rechazo de la población a los derechos y las experiencias de vida de las personas LGBTQIA+ en los últimos 5 años, lo cierto es que siguen existiendo prejuicios y discriminación para estas poblaciones, siendo incluso el grupo que más reporta haber sido discriminado. Los datos muestran también, a través de un enfoque interseccional, que la discriminación no afecta por igual a todas las personas de este grupo, sino que se presenta de manera más importante en mujeres y en personas trans.

¿Qué nos dice el derecho sobre la discriminación?

Desde el punto de vista jurídico, la discriminación puede entenderse como:

Toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades, cuando se base en uno o más de los siguientes motivos: el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud física o mental, jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otro motivo (Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación [LFPED], art. 1)

En otras palabras, la discriminación implica tratar a dos o más personas o grupos de personas de manera distinta. Pero no toda distinción de trato puede entenderse como discriminación; para ello se requieren al menos dos cosas. Primero, es necesario que dicha distinción carezca de objetividad, racionalidad o proporcionalidad. Es decir, una distinción de trato que sea objetiva o que encuentre una justificación proporcional puede no ser considerada como discriminatoria. Por ejemplo, el hecho de que exista una edad para votar o para conducir se considera una distinción de trato justificada con base en un consenso social sobre las edades a partir de las cuales se considera razonablemente que una persona posee ya las habilidades necesarias para ejercer ambas conductas. No se trata, por lo tanto, de discriminación.

Por otro lado, además de la falta de racionalidad, la distinción debe “tener por objeto o por resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos” por alguno de los motivos prohibidos por la propia definición. Así, por ejemplo, las acciones afirmativas, como el carro exclusivo para mujeres en el Metro y Metrobus de la Ciudad de México, no podrían ser consideradas discriminación pues, de acuerdo con la propia LFPED (art. 15 Séptimus), se trata de “medidas especiales, específicas y de carácter temporal, a favor de personas o grupos en situación de discriminación, cuyo objetivo es corregir situaciones patentes de desigualdad en el disfrute o ejercicio de derechos y libertades, aplicables mientras subsistan dichas situaciones”.

Y entonces, ¿qué nos dice el derecho sobre aquellas conductas que sí se consideran discriminatorias? La respuesta es sencilla: que está prohibida. El último párrafo del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) dice literalmente que

[q]ueda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Pero además, el artículo 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, por mencionar solo algunos tratados, contienen prohibiciones similares.

A nivel nacional, esta prohibición es tan importante que el derecho a la no discriminación forma parte del grupo de derechos que no puede ser suspendido en circunstancias graves contenido en el artículo 29 de la CPEUM. Además, a nivel internacional, “el principio fundamental de igualdad y no discriminación ha ingresado en el dominio del ius cogens. Sobre él descansa el andamiaje jurídico del orden público nacional e internacional y permea todo el ordenamiento jurídico” (Corte Interamericana de Derechos Humanos [Corte IDH], Opinión Consultiva OC-24/17, 2017, par. 61).

Finalmente, la discriminación con base en categorías como la orientación sexual o la identidad de género se incluye también en esa lista de motivos en los cuales se prohíbe discriminar. Si bien no siempre se han reconocido como categorías protegidas, tanto la Constitución mexicana, como los precedentes de los sistemas interamericano y universal de derechos humanos, hoy están de acuerdo en que está prohibida “cualquier norma, acto o práctica discriminatoria basada en la orientación sexual o en la identidad de género de las personas” (Corte IDH, Opinión Consultiva OC-24/17, 2017, par. 68).

Pero entonces, si el derecho prohíbe de manera tan importante la discriminación, ¿cómo explicamos los resultados de la ENADIS 2022? O, dicho de otro modo, ¿por qué la gente sigue discriminando? Para eso, creo que vale la pena preguntarle a la psicología.

¿Qué nos dice la psicología sobre la discriminación?

Explicar la discriminación desde la psicología resulta un tanto más complicado. A diferencia del derecho, la psicología tiene distintos marcos de referencia que a su vez ofrecen distintas teorías y explicaciones para el comportamiento del ser humano; no es lo mismo preguntar al psicoanálisis que a la psicología cognitivo-conductual cómo entiende la discriminación. Este texto se aproxima más al segundo paradigma y acude, en conjunto con la psicología social, a la teoría de los sesgos cognitivos y a los conceptos de prejuicios y estereotipos para abordar la discriminación.

La mente humana ha evolucionado para convertirse en una maquina eficiente que pueda procesar grandes cantidades de información derivadas de todo lo que puede percibir. Es así como la discriminación, así como algunos de sus procesos subyacentes como la categorización, los estereotipos y los prejuicios, se entienden como parte de los procesos cognitivos naturales de nuestro cerebro. De acuerdo con Palafox (2022, p. 33):

Nuestro cerebro es una máquina que sirve para detectar patrones perceptuales y conceptuales para optimizar los procesos cognitivos, pues no podemos lidiar con la diversidad de cosas que existen en el mundo, incluidas personas y eventos de diferente índole. La mecánica biológica y cognitiva de los sesgos parece ser resultado de una adaptación cognitiva que nos permitió́ solucionar diferentes retos al activar mecanismos que nos permitieran tomar decisiones rápidas.

Dicho de otro modo, diversas corrientes psicológicas afirman que nuestro cerebro ha evolucionado precisamente para poder realizar ejercicios de categorización y discriminación pues han resultado útiles en el pasado para la supervivencia de la especie. La categorización precisamente se refiere a nuestra tendencia a agrupar objetos o personas al ser más sencillo para nuestras mentes procesar la información de esa manera. Nuestras mentes, de acuerdo con Kahneman (2012), funcionan bajo la ley del mínimo esfuerzo por lo que siempre perseguirán la eficiencia, incluso si ello incluye sacrificar precisión o racionalidad a la hora de tomar decisiones.

En ese sentido, los estereotipos pueden definirse como una “creencia acerca de los atributos personales de un grupo de personas. En ocasiones, los estereotipos son generalizaciones excesivas, imprecisas y resistentes a la información novedosa (y, en ocasiones, precisa)” (Myers y Twenge, 2019, p. 258). Los estereotipos, a su vez, suelen ser la base del prejuicio, el cual puede definirse como “una actitud negativa hacia un exogrupo” (Rodríguez, 1996, p. 297) o, más específicamente como “un juicio negativo preconcebido acerca de un grupo y de sus miembros individuales” (Myers & Twenge, 2019, p. 258). Incluso, algunos estereotipos y prejuicios pueden estar presentes, aunque no seamos conscientes de ello y a pesar de que se han desarrollado algunos tests para medir la presencia de sesgos inconscientes, como el Test de Asociación Implícita (IAT) (Palafox, 2022), lo cierto es que éstos son, en muchas ocasiones, muy difíciles de detectar.

Respecto de los estereotipos y los prejuicios, Myers y Twenge reconocen que:

Las creencias estereotipadas y actitudes prejuiciadas existen no solo a causa de la educación o porque desplazan hostilidades, sino también como subproductos de los procesos de pensamiento normales. Los estereotipos surgen menos por malicia de corazón que por la maquinaria de la mente. Al igual que las ilusiones perceptuales, que son subproductos de nuestros trucos para interpretar al mundo, los estereotipos pueden ser subproductos de los modos en que simplificamos nuestros mundos complejos. (2019, p. 281)

No quiero, sin embargo, cerrar este apartado sin recordar que, como lo dije al principio, en la psicología hay muchos y muy variados marcos de referencia para estudiar la discriminación. Incluso algunos que rechazan esta visión cognitiva de la discriminación. Por ejemplo, Gall se pregunta, si la discriminación es un proceso cognitivo normal, ¿entonces por qué algunas personan discriminan y otras no? Por ello, afirma que “quedarse dentro de este marco sin analizar dichos comportamientos también en función de las formas en que la historia política, económica y cultural marca las construcciones de poder entre grupos humanos y provoca conductas, prácticas humanas, así como mentalidades, creencias y sentimientos, es teórica y metodológicamente incorrecto, e incluso, riesgoso” (2022, p. 43).

¿Qué hacemos entonces con la discriminación?

Si aceptamos la teoría que afirma que la discriminación, los estereotipos y los prejuicios forman parte de los procesos cognitivos naturales de nuestra mente, resultaría entonces complicado sostener la postura de erradicarlos o combatirlos, pues, como he afirmado antes, estos cumplen una función importante en la forma en que entendemos y nos relacionamos con el mundo. Entonces, ¿eso significa que debemos de aceptarlos y permitir que las personas discriminemos a otras a diestra y siniestra? ¡Tampoco! Algo que distingue al ser humano es precisamente su capacidad para vencer sus impulsos naturales, de lo contrario, ¿cómo explicaríamos todas las cosas que ha logrado construir y descubrir el humano? Pero entonces, ¿cómo se logra?

Pues, como ocurre en muchas formas de terapia, uno de los primeros pasos para poder corregir una conducta es hacernos conscientes de ella. Si entendemos cómo funciona (y a veces no funciona) nuestra mente; si entendemos qué son y cómo operan los sesgos cognitivos, podremos entonces identificar más claramente cuando estemos actuando de manera sesgada. Para ello, hay que asumir y partir de la base de que todas las personas categorizamos, y por lo tanto, estereotipamos y prejuzgamos y tenemos el potencial para discriminar, ya sea consciente o inconscientemente. Al prestarles atención, entonces podemos empezar a entender cómo se ven nuestros sesgos, estereotipos y prejuicios, así como las consecuencias que estos pueden tener.

El riesgo de los prejuicios y los estereotipos no radica en su simple existencia, sino en las consecuencias que estos pueden traer cuando se vuelven la base de los procesos de decisión importantes, como con qué personas convivir o en qué personas confiar. Es precisamente en esos casos, cuando tomamos decisiones basadas en prejuicios y estereotipos que tienen el potencial de producir por efecto o por resultado conductas hostiles o discriminatorias, que debemos prestar especial atención para identificar y elegir, de manera consciente, no desplegarlas. El propio Kahneman (2012) lo afirma al sostener que “disponer de una etiqueta para diagnosticar una inclinación o sesgo nos hace más fácil anticipar, reconocer y entender”, a lo que yo agregaría: y por lo tanto, reducir su impacto en nuestras vidas y en las vidas de las personas que nos rodean.

Referencias

Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (2023 enero-marzo). Boletín de la Relatoría sobre los derechos de las personas LGBTI. Recuperado de https://www.oas.org/es/cidh/R/DLGBTI/Boletines/BOLETIN-2023_01_03.html

Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (s.f.). Relatoría sobre los Derechos de las Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex. Recuperado de https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/r/DLGBTI/default.asp

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5 de febrero de 1917.

Corte Interamericana de Derechos Humanos. (2017). Identidad de género, e igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo. Obligaciones estatales en relación con el cambio de nombre, la identidad de género, y los derechos derivados de un vínculo entre parejas del mismo sexo (interpretación y alcance de los artículos 1.1, 3, 7, 11.2, 13, 17, 18 y 24, en relación con el artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-24/17 de 24 de noviembre de 2017. Serie A No. 24.

Gall, O. (2022). La discriminación y la identidad sociocultural: ¿producto de sesgos cognitivos o condiciones histórico-estructurales? En A. Aguilar Bellamy (Coord.), Discriminación, Sesgos Cognitivos y Derechos Humanos: Perspectivas y debates transdisciplinarios (pp. 41-45). Universidad Nacional Autónoma de México. Recuperado de http://www.pudh.unam.mx/publicaciones/discriminacion_sesgos_cognitivos_y_derechos_humanos.pdf

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. (2023 mayo). Encuesta Nacional sobre Discriminación ENADIS 2022 Presentación de resultados. Recuperado de: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enadis/2022/doc/enadis2022_resultados.pdf

Kahneman, D. (2012). Pensar rápido, pensar despacio. Random House Mondadori.

Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, 11 de junio de 2003.

Myers, D. G., & Twenge, J. M. (2019). Psicología Social (13a). McGraw-Hill.

Organización de las Naciones Unidas. (1976). Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights

Organización de las Naciones Unidas. (1976). Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-economic-social-and-cultural-rights

Organización de los Estados Americanos. (1969). Convención Americana sobre Derechos Humanos. https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm

Palafox Palafox, G. (2022). Quien esté libre de sesgos que tire la primera piedra: los sesgos cognitivos desde la mirada de la psicología experimental. En A. Aguilar Bellamy (Coord.), Discriminación, Sesgos Cognitivos y Derechos Humanos: Perspectivas y debates transdisciplinarios (pp. 33-40). Universidad Nacional Autónoma de México. Recuperado de http://www.pudh.unam.mx/publicaciones/discriminacion_sesgos_cognitivos_y_derechos_humanos.pdf

Rodríguez, A. (1996). Psicología Social de los prejuicios. En Psicología Social Aplicada (1.a ed., p. 297). McGraw-Hill.