Prescripción positiva: la acción más difícil de probar en materia civil

Lic. Raymundo Manuel Salcedo Flores

La prescripción positiva o usucapión es una de las acciones que se deducen todos los días en los tribunales civiles; consiste fundamentalmente en adquirir la propiedad de un bien cuando se reúnen algunos requisitos: el primero y fundamental es la posesión adquirida y disfrutada en concepto de dueño, durante todo el tiempo que establece la ley, y el otro requisito fundamental es que esa posesión cuente con las características de ser pacífica, pública, continua y cierta.

Aunque puede parecer que esos requisitos son mínimos, en la práctica se convierte en el juicio más complicado de probar en la materia civil; cierto es que cada asunto es diferente y en ocasiones puede resultar sencillo acreditar todos estos elementos, pero en la mayoría de los casos, los juicios relacionados a la prescripción positiva presentan una serie de complicaciones probatorias que no siempre se pueden sortear.

El primer obstáculo al que deberá enfrentarse quien intente este tipo de juicios es la redacción de la demanda inicial; y es que la prescripción positiva requiere ser claro y preciso en algunos puntos que la ley no llega a señalar, pero que, si no se cumplen, difícilmente prosperará la acción de prescripción; estos puntos son:

- Fecha exacta y precisa en que se comenzó a poseer. Si no establecemos una fecha específica, el cómputo del plazo para prescribir no podrá realizarse y nuestra acción no prosperará.

- Calidad con la que se posee, es decir, si es de buena o de mala fe, y en todo caso, revelar la causa generadora de la posesión.

Hay una aparente contradicción en los códigos civiles de la mayoría de los estados, puesto que señalan, por un lado, que la posesión de mala fe es la que se detenta sin título o con uno defectuoso, y por otro exige que la posesión se adquiera y disfrute en concepto de dueño para ser apta para prescribir; pero esto se puede resolver aplicando una interpretación sistemática de esas normativas y, sobre todo, atendiendo a la finalidad de la figura de la usucapión.

En efecto, porque la usucapión es una figura que permite regularizar bienes propios, y no es una fórmula para hacerse con bienes ajenos. Así, aunque aparentemente exista la posibilidad de adquirir por prescripción bienes sin título alguno, cierto es que tanto la jurisprudencia como las legislaciones de la mayoría de los estados exigen que exista una causa generadora de la posesión, esa causa generadora consiste en un hecho o acto jurídico que le permita ostentarse como dueño con exclusión de los demás.[1]

De esta forma, incluso en los casos en los que se estima no tener título, es necesario revelar la causa generadora de la posesión y acreditarla; justo ahí está la contradicción, porque la propia ley define al título como la causa generadora de la posesión.

Esta causa generadora de la posesión contribuye a demostrar uno de los elementos más teóricos de la posesión, que es el animus domini, y que consiste en un elemento psicológico que consiste en la intención de conducirse como propietario a título de dominio, al ejercitar actos materiales de detentación de la cosa.[2] Este elemento tiene a su vez dos requisitos: pues tiene un elemento subjetivo en el que el sujeto que posee debe poder creer que está poseyendo a concepto de dueño, pero además un elemento objetivo, que permita determinar que se posee con ese animus domini.

Es allí en donde comienzan los problemas relacionados con la prueba en los juicios de prescripción positiva; porque es necesario demostrar que se entró a poseer en concepto de dueño, a través de un acto o hecho jurídico que —objetiva y subjetivamente— pueda ser considerado como traslativo de dominio. El elemento subjetivo no supone mayor complicación, pues de no tener la creencia de ser el propietario, no se intentaría la acción, pero el elemento objetivo representa un problema mayor: porque debe poderse corroborar por cualquiera que ese acto o hecho es suficiente para conferir el pleno dominio de la cosa.

Así, cuando el título es un contrato de compraventa, de promesa de venta, de donación, o cualquier otro contrato capaz de transferir el dominio de una cosa, el título de dueño queda acreditado y por lo tanto el elemento animus domini, en la medida en la que ese acto jurídico quede probado; si consta en un documento, este debe ser de fecha cierta, a menos de que no sea impugnado por ninguna de las partes, pero si no consta en algún documento, ese contrato debe ser probado fehacientemente a través de una de las pruebas más endebles y manipulables de nuestro sistema probatorio. Hablo, por supuesto, de la testimonial.

La prueba testimonial es considerada por la jurisprudencia como la prueba idónea para acreditar la posesión; sin embargo, esta presenta una serie de obstáculos que la hacen completamente manipulable. Desde el momento en que las partes pueden ofrecer a las personas que fungirán como testigos, la prueba está manipulada, porque eligen de manera puntual a las personas que dirán lo que ellos quieren que digan, y aunque no conste en autos, es usual que sean amigos de las partes, lo que ya implica un sesgo al testimonio.

Además de esto, los testigos, como todo ser humano, están sujetos a cometer errores e imprecisiones, e incluso es poco probable que puedan recordar con precisión las fechas y momentos precisos en que ocurrieron los hechos, y por lo tanto también la forma en que estos habrían sucedido; además, claro está, de la labor que las partes e incluso sus abogados hacen para acomodar el testimonio a conveniencia de una de ellas.

Para poner en perspectiva, si te pregunto qué sucedió la mañana del 4 de junio de 2008, es difícil que puedas recordarlo con precisión; incluso si agrego diez años a la ecuación, y pregunto por el 29 de febrero de 2018, difícilmente lo recordarás con precisión, y sólo después de una breve reflexión te darás cuenta de que ese día no existió. Sólo cuando hay un evento muy trascendente e importante en tu vida o en la coyuntura actual, podrás recordar con precisión qué hacías y qué ocurrió en una determinada fecha. Si traslado la pregunta al 11 de septiembre de 2001, o al 19 de septiembre de 2017, seguramente recordarás con mayor precisión lo que hacías y lo que sucedió en tu día en esas fechas.

Así, es difícil que un testigo pueda recordar aspectos como la fecha exacta, el día de la semana, el momento del día y ese tipo de cuestiones respecto de algo que, además, en teoría, no le afecta ni le beneficia y, además, le sucedió a un tercero. He ahí una de las grandes objeciones a que sea la prueba testimonial la que se considere idónea para acreditar la posesión y su calidad; porque en su mayoría los testigos estarán, cuando menos, aleccionados sobre lo que deben responder, justo porque es muy difícil que puedan recordar ese tipo de hechos si no tuvieron una importancia en su vida.

Encontrar un testigo intachable es difícil, pero las complicaciones se vuelven mayúsculas cuando advertimos que la prueba testimonial, por sus características, es colegiada y no basta con un solo testigo; pero, además, porque debe existir un soporte documental sobre las características de la posesión, es decir, que de los documentos que se exhiben, se advierta una posesión pública, cierta, pacífica, en concepto de dueño y continua.

Una de las cuestiones que no se ha analizado por la doctrina ni por la jurisprudencia consiste en el papel que juegan las obligaciones propter rem en la figura de la prescripción positiva. Si seguimos la tesis de que a cada derecho corresponde una obligación y a cada obligación le corresponde un derecho, es válido pensar que el cumplimiento de las obligaciones propter rem permiten demostrar que se conduce en concepto de dueño.

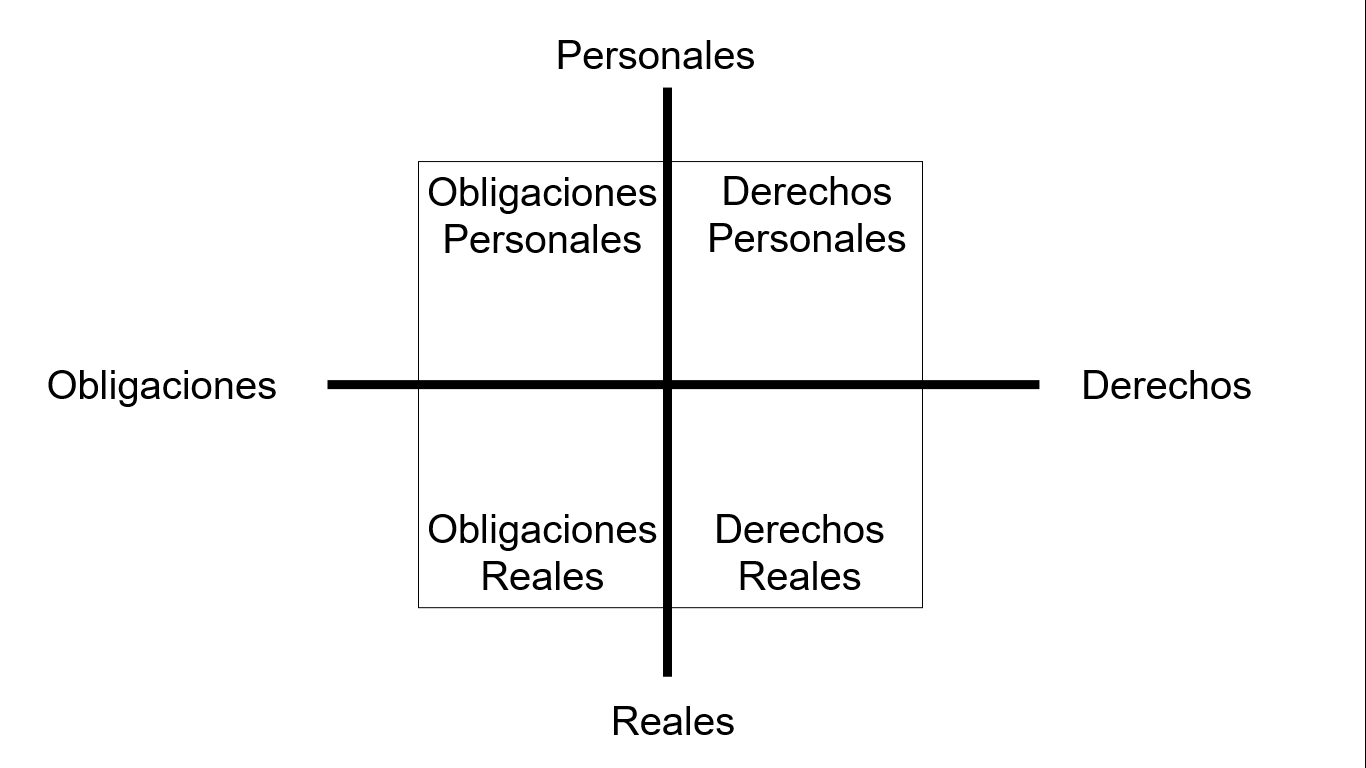

Me explico. Por obligaciones propter rem entendemos las obligaciones que son inherentes a la cosa; y que, a diferencia de las obligaciones personales, esas obligaciones se deben de cumplir cuando se es propietario de una cosa. Por eso son llamadas “obligaciones reales”; que se encuentran íntimamente ligadas a los “derechos reales” y que están en oposición a los “derechos personales”, que a su vez implican “obligaciones personales”. De esa forma tenemos una suerte de plano cartesiano en el cual están, en el eje de las X los derechos y las obligaciones; y en el eje de las Y el carácter real o personal. Algo más o menos así:

Por supuesto que esta tesis puede ser cuestionable y, de hecho, Gutiérrez y González considera que las obligaciones reales no existen; basado en el hecho de que se pueden explicar —según el propio Gutiérrez y González— como deberes jurídicos generales o bien como limitaciones y modalidades de la propiedad.

Al margen de esas críticas, vale la pena decir que para considerar que una persona se ostenta como dueña y se ha comportado como tal durante todo el tiempo que establece la ley, debería de haber cumplido con aquellas obligaciones que son inherentes a la propiedad. Quien esto escribe considera que una de las obligaciones propter rem que el poseedor debe cumplir para demostrar el interés de usucapir es el impuesto predial y los derechos municipales inherentes a la propiedad, esto porque el sujeto pasivo de dichas obligaciones fiscales es el propietario, y que, si se ostenta como tal, debería realizar los pagos correspondientes a esos impuestos y derechos. Esto, claro, durante el tiempo en que poseyó y mientras no se consumaba la prescripción, pues de otra forma, ese interés no se advertiría, sino que habría sobrevenido y ello permitiría juzgar al promovente como interesado oportunista, y no como un genuino interesado en adquirir por prescripción.

Lo anterior porque si bien en muchas ocasiones se exhiben pagos de servicios como teléfono, energía eléctrica, agua potable, pero estos son en realidad servicios de los que se obtiene directamente un beneficio, pero en el caso del impuesto predial y servicios municipales, el pago no acarrea un beneficio directo e inmediato para el propietario más que tener las cuentas en orden con el Fisco municipal; de tal suerte que sólo quien tenga verdadero interés en conservar la propiedad o adquirirla mediante la prescripción realizará esos pagos, además, sirve como una forma de corroborar que quien intenta la prescripción tenía ya el concepto de dueño antes de instaurar el juicio de prescripción, y que no se trató de un interés efímero y oportunista de adquirir la propiedad y ajustar los hechos a su modo.

Quizás sea necesario que se exploren otras formas para tener por acreditados los elementos de la acción de prescripción positiva, pero cierto es que en todos los casos debe tratarse de un estándar probatorio alto, porque de otra forma se permitiría que cualquiera intentase adquirir bienes por la vía de la prescripción positiva. El juicio de usucapión es, con mucho, el más difícil de probar de los que existen en la materia civil, y ello obedece a que lo que está en juego es la propiedad de un bien, y que tiene una función (regularizar bienes propios) y por ello el Estado debe asegurarse de que se esté ante el cumplimiento de esa función y no ante el apoderamiento irrestricto de bienes ajenos.

En ese tenor, mejorar la forma en la cual se debe probar esa acción es fundamental, la propuesta de quien esto escribe implica incorporar el aspecto de las obligaciones reales o propter rem para tener por acreditada la acción, además de los elementos que ya existen, y buscar la forma de prescindir de la testimonial como la prueba reina para acreditar la posesión, buscando formas más verosímiles de tener por acreditados los hechos constitutivos de esta acción.

- Tesis I.12o.C.148 C (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, libro 73, diciembre de 2019, Tomo II, página 1137, registro digital 2021246, de rubro “PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA. AUNQUE AL POSEEDOR DE MALA FE NO LE ES EXIGIBLE QUE DEMUESTRE EL JUSTO TÍTULO COMO BASE DE SU PRETENSIÓN, ES NECESARIO QUE ACREDITE LA CAUSA GENERADORA DE LA POSESIÓN (LEGISLACIÓN APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO).” ↑

- Ernesto Gutiérrez y González, El Patrimonio, 9ª edición, México, Porrúa, 2008, p. 598. ↑